姫路市立東小学校の前野裕美先生に、啓林館の学習者用デジタル教科書・教材「わくわく算数」を使った5年生と6年生の算数の授業の様子を報告していただきました。東小学校では、一人1台のChromebookを子どもたちが学習道具として使えるようになるために、毎日使う機会を作っていたそうです。そのなかで、紙の教科書を開くのと同じように学習者用デジタル教科書を開いてもらって普段の授業をしていたそうです。

前野先生は、学習者用デジタル教科書を使って学ぶことの良さとして「情報量を減らす、隠す」「書き込んで、考える」「デジタル教科書を先生にする」という3つのポイントを挙げていました。

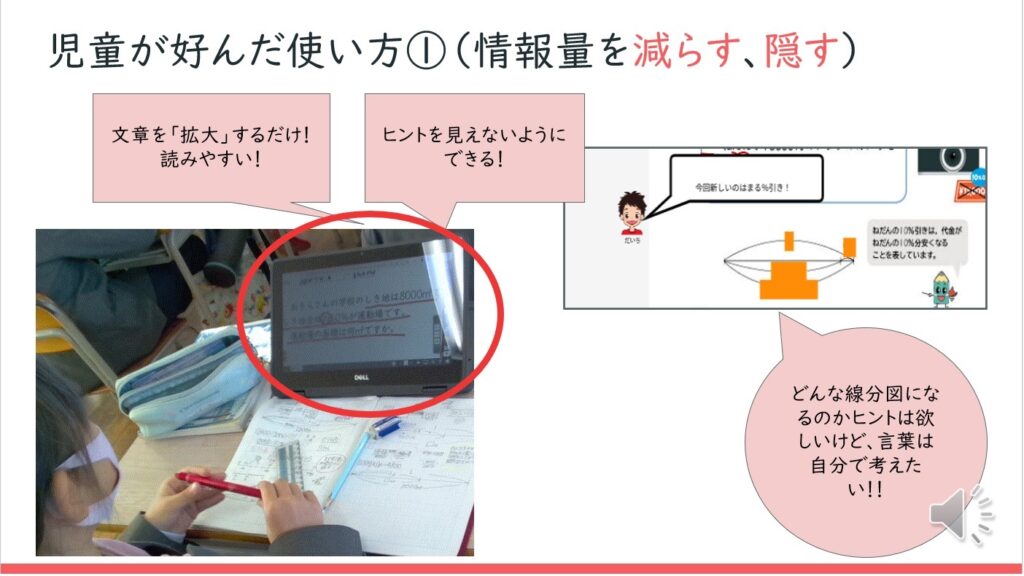

情報量を減らす、隠す

学習者用デジタル教科書ではページを拡大表示することで、2つの効果を得ることができます。

1つは拡大表示することでページを読みやすくなるということです。拡大表示することで字が大きく見えるようになって読みやすくなるだけでなく、一度に視界に入る教科書の問題文の表示を減らすことができます。つまり、一度に視界に入る情報量を減らすことで、どこを読めばいいのか、何に集中すればいいのかがわかりやすくなるということです。学習者用デジタル教科書を使うときに、情報量を自分でコントロールすることで、より集中しやすい学習環境を作ることができるのは、良さだと思います。

もう1つの効果は、子どもたちが自分のしたい学び方に合わせて教科書から得る情報を自分で調整できるようになることです。例えば線分図とその解説が載っているページでは、紙の教科書だと線分図と解説の文章のどちらも一緒に目に入ってしまいます。デジタル教科書を使えば、線分図をヒントとして見て、その説明をする言葉は自分で考えたいという子は、ページを拡大表示して線分図だけが見えるようにすることができます。こうして情報量を自分で減らすことは、学び方を変えることに繋がります。

学習者用デジタル教科書の拡大表示をする機能によって、教科書から得る情報量を子どもたちが自分でコントロールできるようになります。

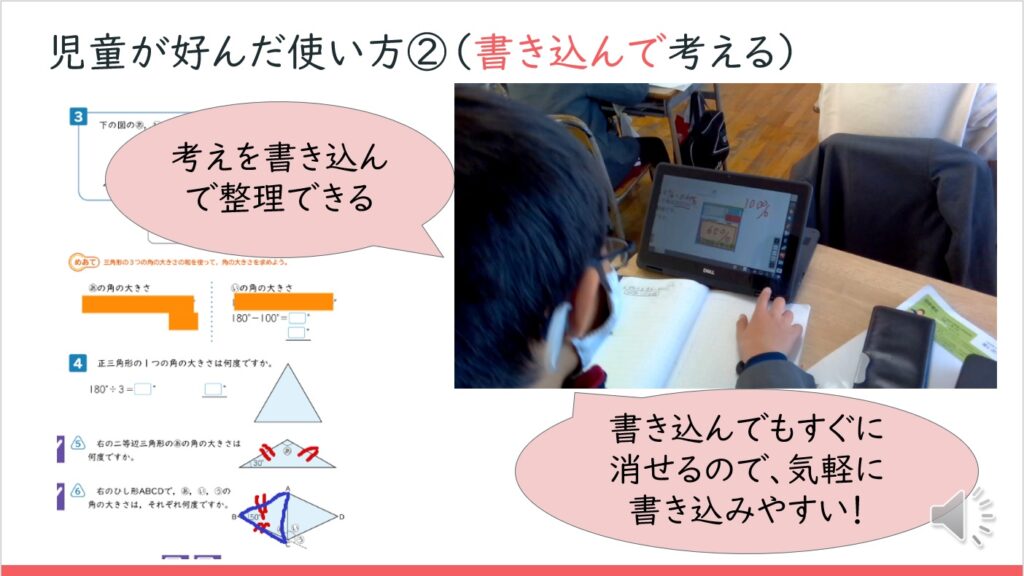

書き込んで、考える

学習者用デジタル教科書では、ページにいろいろなことを書き込むことの敷居が低くなります。紙の教科書でも書き込みはできますが、書き込んでしまった線をきれいに消すことは難しいですし、ヒントが読めないように塗りつぶしたりすると完全にもとの状態に戻すことはできません。

例えば、図形の問題を考えるときに、記号や角度などを書き込むことができます。間違ってしまってもすぐに消せますし、何度もやり直しもできます。学習者用デジタル教科書を使うことで、試行錯誤しやすい学習環境を作ることができます。

また、学習者用デジタル教科書の「隠す」機能を使うことで、教科書の好きなところを隠して見えなくすることができるので、教科書の式のところを隠して、図だけを見えるようにして考えることもできます。簡単にある部分を隠すことができることで、考えることに集中することができるようになります。

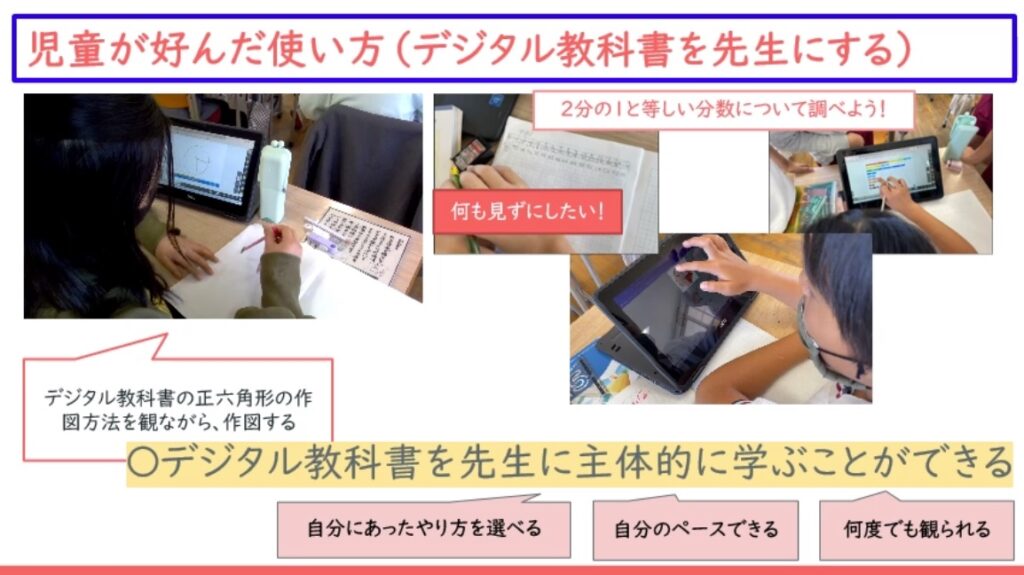

デジタル教科書を先生にする

学習者用デジタル教科書に収録されているさまざまなコンテンツを先生の代わりとして活用することで、子どもたちは自分で学ぶことができるようになります。

例えば、正六角形の作図方法を動画で見ながら、自分で作図の練習をすることができます。動画は何度も見ることができるので、自分のペースで作図をすることができます。一人1台のChromebookを使って学習者用デジタル教科書を見ているので、あえて「動画を見ないで作図する」ということもできます。どうやって作図の方法を学ぶかを子どもたちが自分自身で選びとり、主体的に学ぶことができます。

学習者用デジタル教科書を先生として使って一人で学べるようになれば、授業中だけでなく、休み時間や家庭などでも一人でいつでも好きなときに学べるようになります。

今回、前野先生に紹介してもらった3つの使い方をはじめ、子どもたちが自分で学習者用デジタル教科書を活用して学べるようになることで、自分に合った学び方を選ぶことができるようになります。

前野先生は、一人1台のChromebookで学習者用デジタル教科書を使って学ぶようになって、同じ授業でもみんな違う画面を見ていることもある、とおっしゃっていました。これは、子どもたちが自分に合った学び方を選べるようになってきていることを示すものだと思います。こうした場面からも、東小学校では学習者用デジタル教科書を含めて、一人1台のChromebookが学習道具となっているように感じました。

フューチャーインスティテュート株式会社 / 教育ICTリサーチ 為田裕行