2019(平成31)年4月に施行された「学校教育法等の一部を改正する法律」等関係法令によって、学習者用デジタル教科書は制度化されました。以後、一人1台端末の整備により活用は広がっていますが、文部科学省は「デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議(第一次報告)」のなかで、2024(令和6)年度を「デジタル教科書を本格的に導入する最初の契機」と書いています。

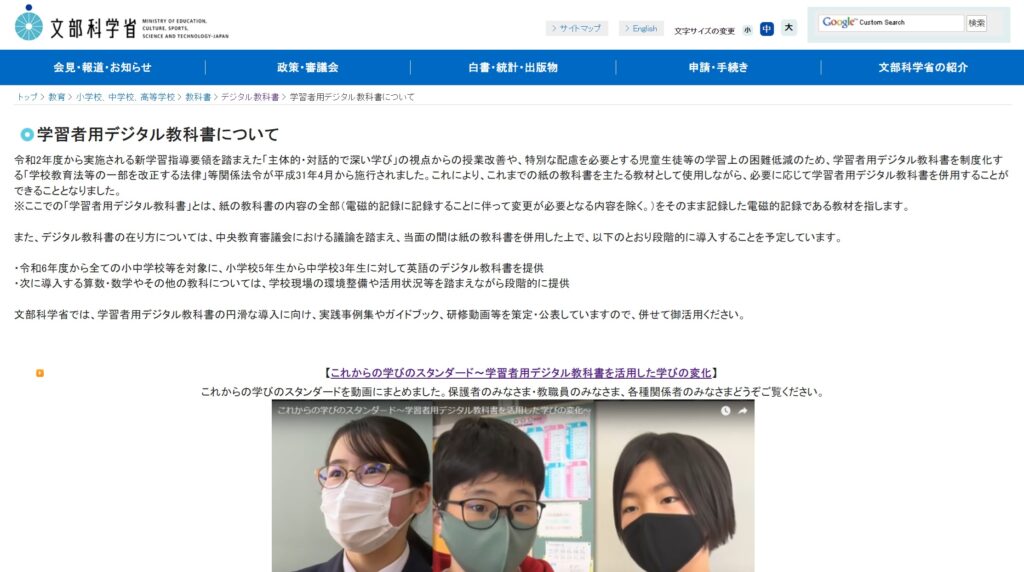

文部科学省「学習者用デジタル教科書について」

「デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議(第一次報告)」では、「デジタル教科書導入の意義」のひとつとして、「このようなこれからの学校教育に必要不可欠なICT 活用の一環として、GIGAスクール構想により整備される1人1台端末において、以下に示すような特性を持つデジタル教科書を効果的に活用した教育を進めることは、児童生徒の「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実や、特別な配慮を必要とする児童生徒の学習上の困難の低減に資するものと考えられる」と書かれています。

文部科学省は、「学習者用デジタル教科書について」というページを公開し、「これからの学びのスタンダード~学習者用デジタル教科書を活用した学びの変化」の動画や、「学習者用デジタル教科書の活用による指導力向上ガイドブック(令和4年度)」などのコンテンツへリンクが貼られています。

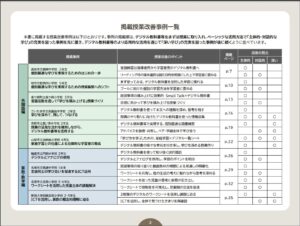

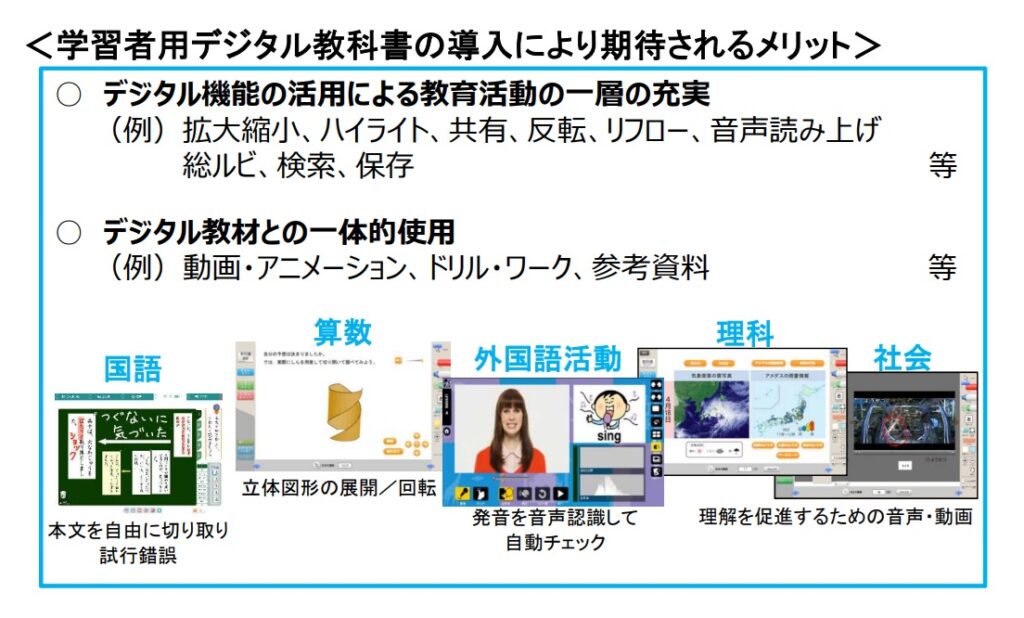

また、「学習者用デジタル教科書のイメージ」においては、「学習者用デジタル教科書の導入により期待されるメリット」として、「デジタル機能の活用による教育活動の一層の充実」と「デジタル教材との一体的使用」が以下のようにまとめられています。

●デジタル機能の活用による教育活動の一層の充実

拡大縮小、ハイライト、共有、反転、リフロー、音声読み上げ、総ルビ、検索、保存

●デジタル教材との一体的使用

動画・アニメーション、ドリル・ワーク、参考資料

この2つの期待されるメリットについて、少し具体的に考えてみたいと思います。

デジタル機能の活用による教育活動の一層の充実

学習者用デジタル教科書のページを拡大表示することで、字が大きく見えるようになって読みやすくなるだけでなく、一度に視界に入る教科書の問題文の表示を減らすことができます。一度に視界に入る情報量を減らすことで、「どこを読めばいいのか」「何に集中すればいいのか」がわかりやすくなる子どもがいます。

また、子どもたちが自分のしたい学び方に合わせて教科書から得る情報を自分で調整できるようにもなります。例えば、算数の問題で最後の解き方まで見えなくなるように拡大表示して、自分で問題に取り組んでみたりする場面を見ることができます。(参考:姫路市立東小学校×学習者用デジタル教科書・教材「わくわく算数」実践報告レポート)

他にも、音声読み上げの機能を使うことは、教科書を「目で読む」という学習活動が苦手な子にとって、教科書の内容を「耳で聴く」ことができるようになります。これは、新しい学習の選択肢を得ることにほかなりません。こうして紙の教科書を使った学び方に、デジタル教科書によって可能になる学び方の選択肢が増えることで、教育活動の一層の充実を図ることができるようになります。

デジタル教材との一体的使用

学習者用デジタル教科書や指導者用デジタル教科書には、デジタル教材へのリンクなども貼られています。例えば、動画・アニメーション、ドリル、参考となるサイトへのリンクなどです。これらを活用することで、紙の教科書では実践が難しかった学習活動を行うことが可能になります。

例えば、算数の授業で立体図形を展開したり、回転させたりすることができるようになります。これを学習者用デジタル教科書を使ってすれば、子どもたち一人ひとりが自分で何度も心ゆくまで試行錯誤をすることができるようになります。

また、英語の授業でも教科書本文の発音を、自分のペースで何度も聴き直すこともできます。自分のペースで何度も聴くことができることは、自分がどこをわからないのか、どれくらいまで練習すればいいのかを自分で決めることにも繋がると思います。(参考:たつの市立龍野西中学校×学習者用デジタル教科書「NEW HORIZON 1(令和3年度版)」 授業レポート(2024年2月29日))

他にも、理科や社会などの授業で学習内容に関連する音声や動画などを参照することができます。教科書で書いてある図ではわからなかった子が、アニメーションで順を追って説明されたらわかる、ということもあると思います。

デジタル教材との一体的使用をうまく活用した授業によって、子どもたちがわかるようになることも多くあるのではないかと思います。

まとめ

一人1台の情報端末が整備され、一人ずつ自分の学習者用デジタル教科書をもつようになったからこそ、できるようになった学習活動は多くあると思います。上に挙げた「デジタル機能の活用」と「デジタル教材との一体的使用」の観点で、学習者用デジタル教科書の機能を確認してみていただければと思います。

フューチャーインスティテュート株式会社 / 教育ICTリサーチ 為田裕行